皆さんは「ジェンダー問題」という言葉を聞いてどのような話題をイメージしますか? もしかすると「女性の問題」と限定的な意味でとらえられているケースを見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。 しかしジェンダーとは、生物学的な性別に対して社会的・文化的につくられる性差のことを指すのであり、決して女性だけを対象とするものではありません。

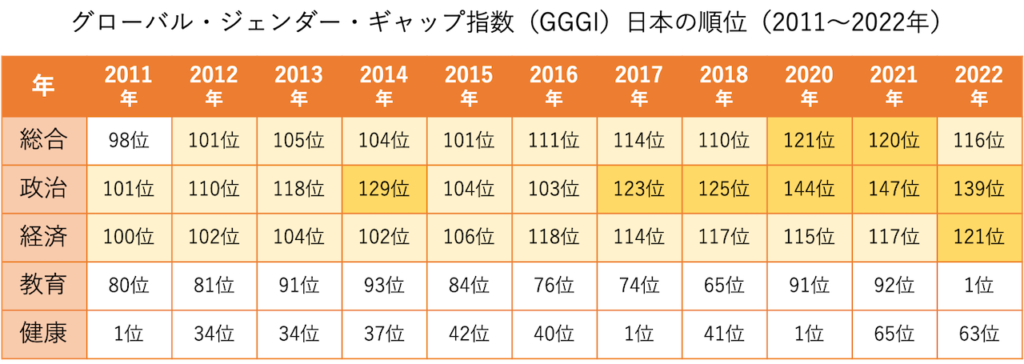

2022年7月に報じられたジェンダーギャップ指数(男女格差を示す値)において、日本は世界146カ国中116位でした(※)。主要7カ国(G7)の最下位であるばかりでなく、世界的に見てもジェンダー後進国と認めざるを得ない状況です。

今や性差のみならず性的マイノリティを意味するLGBTQも身近な存在であり、日常生活の基盤である家族の在り方もさまざまで、価値観そのものが多様化・複雑化しています。 このような21世紀にあって世界がジェンダー平等に向かう中、なぜ日本のジェンダーギャップ解消は進まないのでしょうか? 今回は、日本学術会議(前・副会長)やジェンダー法学会(前・理事長)、日本ジェンダー学会(現・副理事長)などで役員を歴任し、日本社会におけるジェンダー平等の実現に向けて取り組んできた法学者の三成美保教授に、これまでの経緯と展望から、ジェンダーギャップ解消に求められる視点や施策について聞きました。 (※)https://www.asahi.com/sdgs/article/14668906

INDEX

日本のジェンダーギャップをめぐる現状

出典:『OECDレインボー白書――LGBTIインクルージョンへの道のり』経済協力開発機構(OECD) (著, 編集), 濱田 久美子 (翻訳), 明石書店, 2021年8月5日をもとに、2022年発表データを追加して作成。

「なぜ女性だけ?」と怒る男性たち。「男もつらいよ」という声

(編集部)2022年度のジェンダーギャップ指数において、日本のランクの低さに注目が集まりましたが、これまでを振り返っても日本は世界順位がずっと低いのですね。

(三成先生)そうですね。日本のジェンダーギャップは今に限らず長く課題を抱えている状態で、特に政治・経済分野で大きな男女格差があります。 1970年代からジェンダー平等を政策として進めてきたヨーロッパ諸国はジェンダーギャップ指数も高く、アンゲラ・メルケル氏(前・ドイツ連邦首相)やサンナ・マリン氏(フィンランド首相)など国を代表するリーダーとして活躍する女性がいますが、日本では重要な意思決定の場に女性がほとんどいませんよね。21世紀を迎えて以来、日本のジェンダー平等は「ほとんど進んでいない」のが実情で、加えてアジア・アフリカ諸国も国力を上げるべくジェンダーギャップ解消に力を入れてきているので、日本だけが進歩なく周囲に追い抜かされている状況です。

(編集部)諸外国ではジェンダーギャップ解消が進んでいるんですね。ですが日本ではジェンダー平等を制度的に推進しようとすると、「男性に対する逆差別だ」と男性側から声が上がることがあります。

(三成先生)「逆差別」は、日本に限らず、この問題に関連して昔から必ずと言ってよいほど出てきた言葉です。約20年前にはEUでも同じような声が上がっていました。 でもそれは見当違いです。男女に同じだけ活躍の場があって、それでも女性優位の処遇がある場合に初めて逆差別という表現になるのではないでしょうか。現状として男女のスタート地点が違うのに、逆差別などあり得ません。先進国にも関わらず未だにこういった浅い意見が語られる点に、日本の課題が表面化しているように感じます。

ただ、ジェンダー平等とは女性活躍・女性進出だけの話ではありませんから、男性側の言い分も理解できる部分はあります。たとえば「男性ならこうあるべき」という社会からの期待にプレッシャーを感じている人もいるでしょう。 ジェンダー平等の実現は、性別(女性・男性・性別を決めていないなど)やセクシュアリティ(性自認や性的指向などの性の在り方)による社会の不平等を解消することです。だからこそ一部の人だけでなく社会全体で考えていくことが重要です。

経済活動におけるジェンダー平等の明確なメリット

(編集部)ジェンダー問題がピンと来ていない人は、解消することでどういったメリットがあるのか見えていないのかもしれません。ジェンダー平等が社会にもたらすメリットは、具体的にどういったものがありますか?

(三成先生)ジェンダー平等が叶えるのは、現状不利益を被っている人々を尊重する社会というだけではありません。そもそもグローバルジェンダーギャップ指数を公表しているのは、国際組織である世界経済フォーラムです。この組織がジェンダーギャップ指数を重要視しているということは、ジェンダー平等が経済発展の大きなカギである、と理解できます。

データで証明されていることですが、2008年のリーマンショック後、より早く業績を回復したのは女性取締役がいる企業でした。以来、取締役会に女性がいない企業は信頼度が低いとされる世界的な風潮があるので、グローバル企業はこぞってジェンダー問題に取り組んでいます。2015年に日本でも女性活躍推進法ができましたが、ジェンダー不平等を解消するほどの強制力は持っていません。日本の課長以上の女性管理職比率は13%程度、女性役員比率はわずか5%です。EU諸国の多くはいずれも30~50%ですから、日本の低さが際立っています。

コロナパンデミックはさまざまな世界的危機をもたらしましたが、アフターコロナでもリーマンショック後と同じように、ダイバーシティを実現する国・社会・企業こそがグローバルな危機に強いという点が明らかになるのではと見ています。

(編集部)ジェンダー平等を実践する経済的メリットが実証される段階に来ているということですね。

(三成先生)ジェンダー平等の実現は、政治や経済や雇用、社会にイノベーションをもたらす要になります。国連もその点を意識しているからこそSDGsの第5目標にジェンダー平等を挙げていますし、国連が策定した『ビジネスと人権に関する指導原則』には、ジェンダー問題が入っています。これは経済のグローバル化が進む中、国家に変わる人権保障の新たな担い手として企業が注目されているという背景も絡むためですが、現在の経済発展はジェンダー平等を抜きにしては語れません。

(編集部)国際社会では政治だけでなく経済面でもジェンダー平等は当たり前になりつつあるんですね。そういった現状を見ると、日本がジェンダー後進国となっていることはとても大きな課題なのだと理解できます。

(三成先生)日本の人々も気付いていないはずはないと思います。でも、政策がジェンダー平等の意義を重視しないまま21世紀の今を歩んでしまっている。これは日本にとって大きな損失です。

ジェンダーギャップの原因はどこにある?日本の法制史をたどる

戦後の日本社会の「男女平等」は建前だった!

(編集部)日本がジェンダーギャップを解消できずにいる原因を探っていきたいと思います。

(三成先生)実は1960年代まで、日本はジェンダー平等が進んでいる国と言ってよい状況でした。 というのも第二次世界大戦後、GHQから明治憲法の改正を求められた日本は、日本国憲法で男女平等を規定しました。画期的であったのは、家族における男女平等と個人の尊厳を憲法24条で保障したことです。これを受けて、民法が改正され、家制度も廃止となって、夫婦関係や教育の場で男女平等が語られるようになりました。当時、特にヨーロッパ諸国では家族法に明らかな男女差別が存在していましたから、日本はきわめて先進的だったのです。

新しい憲法と民法は、新しいタイプの家族を法的単位としていました。「夫と妻とその間の子」という核家族です。しかし、お墓や結婚式や姓などを通じて「家」意識は残りました。つまり、戦後日本社会は、法的にはほぼ完全な男女平等が実現し、高度経済成長とともに現実にも核家族が増えていったにもかかわらず、「家」意識は残り、男尊女卑的な価値観も消えないという状況になったのです。

(編集部)なんだかアンバランスな状態ですね。それが最初のつまずきでしょうか。

(三成先生)そう見て良いと思います。 1970年代になると、欧米諸国では抑圧されていた女性たちによるフェミニズム(女性解放)運動が盛り上がり、国が法律や政策にジェンダー平等を反映し始めました。例えば、フランスでは、国策として保育所を次々に作り、結果的に女性の社会進出が進んだ経緯があります。

一方同じ頃、高度経済成長を経験したドイツや日本では専業主婦の数が歴代ピークに達しました。ドイツでは家族法に男性優位な条文が存在したので、フェミニズム運動が盛り上がって今に至りますが、日本ではすでに法律として男女平等の枠組みができあがっていたことで皮肉にもフェミニズム運動は盛り上がらず、政策的な転換にも繋がりませんでした。 そしてそのまま、日本では、高度成長期に都市部で成立した「男性は外へ稼ぎに、女性は主婦として家を守る」という家庭における性別役割が社会全体に広がって、固定化したんです。

政策のベースとなる家族をめぐる価値観

(編集部)日本では「男性は外へ、女性は家に」という古いイメージが未だにはびこっていて、これもジェンダーギャップ解消を妨げる要因だといわれていますね。

(三成先生)「男性は外へ、女性は家に」という性別役割は、実は欧米では19世紀以降の近代的な価値観なのです。妻が専業主婦として家にいられるというのは、夫に妻子を養うだけの稼ぎがないと無理です。それには、一定の経済発展が必要なのです。ですから、日本でこうした性別役割規範が根付いたのは、戦後の高度経済成長期に男性の所得が上がってからのことでした。

例えば、1960年代の終わり頃、日本では公的統計の基準として「標準世帯」なるものが定義されました。これは夫婦と子ども2人で構成される核家族世帯を指し、夫は働いて収入を得る役目、妻は専業主婦として家事を担う役目といった前提に基づいたものです。このイメージが人々に浸透するとともに、先ほどの「男性は外へ、女性は家に」という風潮が根付き、高度成長が終わり、バブル崩壊後の「失われた10年」を経て、今なおジェンダー平等を阻む大きな要因になっていることは確かでしょう。

ただ実際には時代とともに世帯構造は変化し、ひとり親家庭や同性カップル、生涯未婚の単身者など多様化しています。標準世帯は現在3割未満となりもはや標準とは言えません。今後を語るとき、その点に留意が必要です。

「標準世帯」にとらわれた欠陥だらけの法制度と育児・介護政策の失敗

(編集部)日本でもジェンダー平等に向けた法整備は徐々に進んできた印象がありますが、せっかく法律を作っても政策が追いつかず、女性にとって働きやすい環境が整っていないということですね。

(三成先生)たしかに、海外諸国がジェンダーギャップ解消に取り組んだのと同じように、日本でも男女雇用機会均等法(1985年)、育児・介護休業法(1991年)、男女共同参画社会基本法(1999年)などの法整備が行われてきました。これらは評価できる部分です。

ですが、均等法は当初、昇進についての男女差別を禁止していませんでしたし、育介法も「育児や介護の労力は家庭内でまかなうもの」といった考えをベースに法律だけ整備されてしまった印象です。基本法はこれを変えようと、男女共同参画つまりジェンダー平等の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と謳いましたが、現実の日本政治は、ジェンダー平等を実現する方向には向かいませんでした。高度経済成長が終わったあと、1970年代末から「日本型福祉社会」が目指されたのですが、これは、男性稼ぎ主の雇用を守って、妻には家事や育児・介護などの家庭責任を担ってもらいつつ、家計補助者としてパート労働を行ってもらうというシステムでした。結局のところ、日本の教育や福祉政策の根底にあるのは家族の存在(家族内の労力)に依存する「家族主義」と呼ばれるものだったのです。家族主義が強い国ほどジェンダーギャップの解消は進まないという現実があります。

長く議論の対象となっている専業主婦への税制上の優遇もこうした家族主義の価値観に由来するものですし、女性就業者に占める非正規雇用の割合が過半数を超えていること、男女間の賃金格差が根強いことも、家族主義が波及しているからだと考えられます。 直近だと、コロナパンデミックで「女性不況」という言葉が生まれました。観光業や飲食業などコロナ禍が直撃した産業分野で働く人々の多くが非正規雇用かつ女性であることに加え、保育所や学校が休みになり働く女性が困ってしまったわけです。これは家族主義による日本社会の弱点を浮き彫りにしたと言えるでしょう。

(編集部)標準世帯のみにスポットを当てるこれまでの政策では、社会がうまく回らないことは明らかなんですね。

(三成先生)家族という存在はもちろん大切ですが、その在り方はこれまで政策のベースとされてきたような凝り固まった概念ではなくもっと多様であるべきです。日本が家族主義から脱するには、すべての人を個人単位でとらえ、家族だけに福祉の負担を背負い込ませないことが重要です。 そして今こそ、これまでの権利保障の対象から漏れ落ちていたような人々――ひとり親家庭、事実婚やLGBTQカップルなど――に目を向ける必要があるでしょう。

ジェンダー後進国の日本がジェンダー平等な社会を築くために

求められる市民意識の転換。自力では百数十年かかる!?

(編集部)国の制度を変えていくには私たち市民の意識改革が欠かせないと思います。ただ、ここまでの話を聞いていると、すぐに社会の空気を変えていくのは難しい気がしてきました。

(三成先生)本来、ジェンダーギャップ解消は自然発生的に市民の意識改革から達成されることが望ましいと考えます。ですが2022年のグローバルジェンダーギャップ報告書では国際的な調査で、世界がこのままの状態でジェンダー平等にたどり着くには132年かかるという試算が出ています。女性らしさ、男性らしさという旧来の価値観は家族の中や学校・社会で継承されやすいですし、めざすものが漠然とした状態で自然と変わっていくには時間がかかるでしょう。

(編集部)となると、人々の意識が変わる明確なきっかけが必要になりませんか?

(三成先生)フィンランド首相、サンナ・マリン氏は、幼少時に女性政治家の姿を目にして憧れを抱いたそうです。このように日本の市民意識を変えていくにも、幼少期から男女がともに政治参画するロールモデルの存在が重要になってくると思います。

クオータ制導入で示すべき国としての姿勢

(編集部)どうすれば政治への男女参画のロールモデルが作り出せるでしょうか?

(三成先生)列国議会同盟(IPU)によると、各国の議会で女性議員が占める割合、その平均は約26%(約4人に1人が女性)です。そんな中で日本は10%以下、ランキングも165位とほぼ最下位。国の在り方を示すべき政治の世界もジェンダー平等にはまだまだ遠い……。こんな現状では、人々が女性の活躍を身近に感じることは難しいでしょう。

ここでテコ入れとして実施すべきと考えるのが、クオータ制の導入です。 クオータ制とは性別や人種、宗教などを基準に、一定の比率で少数側や弱者側の集団に人数を割り当てる制度のこと。日本では聞き慣れない言葉かもしれませんが、国会議員に関してクオータ制を導入している国はすでに118カ国にのぼります。特に近年ジェンダー平等を国策として進めるインドや韓国、台湾などアジア諸国も政治分野におけるクオータ制を次々と導入してきました。日本でも候補者男女均等法が2018年に成立しましたが、クオータ制は導入しておらず、各政党の取り組みに任されている現状です。

(編集部)国会議員の構成が変われば、活躍する女性のロールモデル出現はもちろんですが、必然的に政策にも多様な視点・意見・価値観が入ることになりますね。

(三成先生)その通りです。ここまで世界に後れをとってしまった以上、まずは国会にダイバーシティを整備して、国の方針から市民の意識に変化をもたらしてほしいですね。 クオータ制は積極的差別是正措置(ポジティブ・アクション)の最たる例として、今必要とされるものだと確信しています。

大学生と考える「ジェンダー法学」の可能性

共生社会をつくるのは、よりよい生き方・社会をめざす姿勢

(編集部)クオータ制は政策に対する提案でしたが、私たち一人ひとりがジェンダー平等の実現に向けて持つべき考え方、姿勢についてはいかがでしょうか?

(三成先生)ジェンダー平等とは女性だけの問題ではなく、セクシュアリティによる社会の不平等を解消すること。そしてそれは政治や経済という枠組みを通じて私たちが暮らす“場”そのものを作ることは、ここまでにお話ししたとおりです。あとはよりよい個人の生き方、よりよい社会をめざすために、それぞれが社会の在り方を積極的に考えて発信する姿勢を持っていたいですね。

(編集部)これまで当たり前とされてきた政治や社会の枠組み、風潮を異なる角度から見るということでしょうか。

(三成先生)そうですね。たとえば、政治学や法学といった近代社会科学は、男性中心の国家を前提に、政治経済など公的な領域を問うことで成り立ってきた学問です。一方でジェンダー研究は「ひとから問う」のが基本姿勢。人と人との公私の関係から、それらが社会にどう関わるかを考えるグローバルな視点を要します。多様な人々が共生する社会をつくっていくために、ジェンダーに対するアンテナを張る人が増えることを期待します。

2023年度開設、追大法学部について

(編集部)追大では2023年4月に法学部を開設します。その中ではジェンダー問題も積極的に扱う予定ですが、どういった人材を育む狙いがありますか?

(三成先生)追大法学部は、市民目線で法律を考える新しいスタイルの法学部です。従来の法学部のオーソドックスなカリキュラムをベースとしながらも、ジェンダー法学やLGBTQ、選択的夫婦別姓など現代社会の課題を積極的に扱っていきます。 法学・法律って難しいイメージがあるかもしれませんが、社会を動かしていく仕組みで、私たちの身近な生活に直接関わるものなんですね。 そして、法律をつくり、変えていくのは政治家ではなく市民です。市民の生活ニーズを、いかに法律に反映していくのか。追大法学部ではそういった基本知識を学び、企業や地域、家庭といった生活の場で生かしていける人材を育てたいと思います。

まとめ

日本では、法律の上では無くなったはずの家父長制的な考えや男らしさ、女らしさの役割意識が価値観として継承され、それが政策にも反映されてきました。 もちろん、すべてがマイナスに作用したわけではなく、時にはプラスに働いた面もあったのでしょう。

しかし「ジェンダー問題後進国」となってしまっている現状を見ると、日本のジェンダーギャップの解消には、建前ではなく、今までの価値観の見直しを含めた抜本的見直しを議論する必要があると思いました。 また、市民の意識変革の呼び水としてのクオータ制の導入は、それ自体が目的ではなく、国としての決意の表れでもあります。 ジェンダー平等をめざし、よりよい社会をつくっていく。そのためには私たちも今後、さらなる政治への参画意識が求められることも忘れてはならないと思いました。

【関連記事】