無線LAN(Wi-Fi)や携帯電話にも活用されている無線通信は、私たちの生活を支えるインフラとして欠かせない存在となりました。さらに無線通信は、少子高齢化や労働力不足といった社会課題に対応すべく導入が進む自動運転車や産業ロボットの普及、ドローン配送などの技術を支える基盤でもあります。

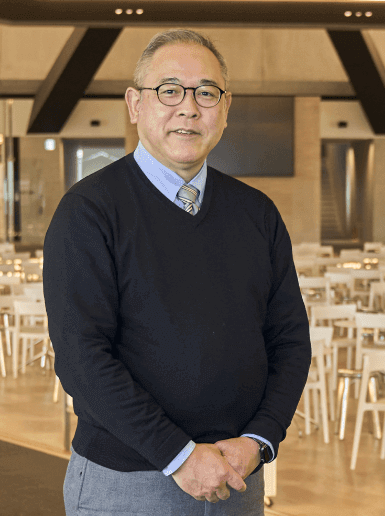

世界では、5Gに続く次世代の移動通信システムとして「6G」の研究開発が進められており、今後多くの業界で、複数の技術を組み合わせて業務プロセス全体が最適に自動化される時代が到来すると予測されています。未来社会に求められる無線通信の実現には、どのような課題があり、さらなる技術革新が進められているのでしょうか。衛星通信から水中通信まで、幅広く無線通信を研究してきた片山正昭教授が解説します。

INDEX

社会経済活動に欠かせない「無線通信」とは何か?

Wi-Fiやモバイル通信は、現在活用されている代表的な無線通信

(編集部)Wi-Fiや携帯電話など、今や無線通信は私たちの社会経済活動に欠かせない存在です。この技術はどのように発見され、活用が進んできたのでしょう。

(片山先生)現代の無線通信は、19世紀末の電波の発見がスタートです。1880年代後半にドイツのヘルツが電磁波の存在を実証し、1895年にイタリアのマルコーニが電波でモールス信号を送る実験に成功しました。その後、大西洋横断通信にも成功し、やがてラジオやテレビ放送、携帯電話、衛星通信、無線LANなど現代生活の基盤となっている様々なサービスが生まれてきました。

(編集部)代表的な無線通信をご紹介ください。

(片山先生)たとえば、モバイル通信、Wi-Fi、Bluetoothがあります。 モバイル通信は、携帯電話基地局と交換局を介して電波を送受信して、スマホやタブレットなどの機器をネットに接続する広い範囲をカバーする無線通信技術です。Wi-Fiは、個人や企業などが設置する無線ルーターと電波で通信して、機器をケーブルなしでネットに接続する家庭やオフィス規模の無線通信技術で、ワイヤレスイヤホンとスマホなどをつなぐBluetoothはすぐ近くの機器同士をつなぐ無線通信技術です。

(編集部)私たちが普段利用している無線通信ですね。その他にも、無線通信の事例はあるのでしょうか。

(片山先生)「何でもつなげる」のが無線通信の特徴です。携帯電話のような地上系だけでなく、人工衛星や無人航空機(HAPS)などを利用した多層的な非地上系通信ネットワークの研究が、いま盛んに行われています。陸上・海上・空中・宇宙空間、さらには水中まであらゆる場所で通信サービスを提供するためのシステム開発が進んでいます。

無線通信といえば電波が中心ですが、環境に応じて光や超音波も使われます。特に光無線は、遮るもののない宇宙、電波が使いにくい場所、電波がほとんど通らない水中などで有望な通信手段です。私自身、携帯電話や無線LANだけでなく、衛星通信や光無線通信にも取り組んできました。なかでも水中光無線通信については、電子情報通信学会の専門研究会の立ち上げにも関与し、現在も委員として活動を続けています。

公共インフラとなった無線通信の課題

(編集部)公共インフラとして大いに活用されている無線通信ですが、どのような課題があると考えられていますか?

(片山先生)無線通信には、有線通信と比較するといくつかの本質的課題があります。代表的なものとして、①複数の通信の区別が困難、②混信や妨害に弱い、③長距離伝送時の品質保持が困難といった点が挙げられます。一方、有線通信は複数の通信が実現容易であり、他の通信との干渉や意図的妨害にも強く、長距離伝送しても品質保持が容易です。そのかわり、電線や光ファイバといった「線」が不可欠です。

それぞれ使用用途においてメリット・デメリットがあるので、一概にどちらの通信が良いとは言えませんが、特定のシチュエーションでは有線通信の方が高品質の接続が期待されます。

もっとも、無線通信は「線」をなくすことで、有線通信が持ちえない自由を得ました。この無線通信のメリットを伸ばし、デメリットを解消するため様々な研究開発が進んでいます。先ほど挙げた無線通信のデメリットは有線と比較しての原理的な差であり、私たちが日頃無線を利用するときには、そこまでの違いを感じないと思います。これは無線通信の専門家が、工夫を凝らしてきたおかげです。たとえばWi-Fiでは、場合によっては送信されたデータの何割かが、受信されずに消えています。しかしデータを自動で何度も送り直すことで、問題なく送信できているように私たちに感じさせる、そうした技術面の工夫があるわけです。

(編集部)私たちが活用するレベルにおいては、無線通信を信頼して利用できる社会が実現していると言えるのですね。

(片山先生)そうです。無線というのは有線と比べると困難・制約があり、混信や妨害にも弱いため数々の工夫が必要です。そうした技術開発の積み重ねが、現在の高度な無線社会を支えているのです。

遠隔制御を支える「高信頼制御通信」に迫る

遠隔制御の課題は「信頼性」にあり

(編集部)先生は「高信頼制御通信」という次世代を支える通信の研究もされてきたようですが、携帯電話のような人間相手の通信とは何が違いますか。

(片山先生)高信頼制御通信とは、ロボットなどの機械を無線で安全・確実に動かすための通信技術です。先ほどお話ししたように、人間を相手にした通信では、多少データが欠落したり遅延が生じたりしても、今の無線技術ならなんとかフォローできています。ところが機械の操縦や制御では「命令が間違いなしに、すぐに届く」ことがとても大切になります。たとえば無線で制御されている大型クレーンなどの操作で、命令が遅れたり、正確に届かなければ困りますよね?

(編集部)大きな事故に繋がりかねませんね。無線通信による機械の制御には、人間を相手にした通信とは異なる課題があることがわかりました。このような研究を始めるきっかけは何だったのですか。

(片山先生)企業の方々との共同研究を行う上で特に高いニーズがあったのが「遠隔機械制御」でした。メーカーの工場内ではロボットをはじめさまざまな機器が稼働しており、制御には有線通信が活用されています。しかし生産ラインを変えるたびに通信線の配置変更が必要となることから、無線通信への切り替えが期待されていたのです。

(編集部)なるほど。先生はどのように高信頼制御通信の研究を進めてこられたのですか。

(片山先生)こうした課題に取り組むため、私は1999年に公益財団法人 名古屋産業科学研究所に「超高信頼性無線通信システム研究会」を設立し、研究を開始しました。また電子情報通信学会においても「高信頼制御通信研究会」の設立に携わり、委員長・顧問を務めてきました。これらの研究会を通じて、通信や機械制御の研究者や実際に遠隔制御を必要とする企業の方々と一緒に研究を進めてきました。

(編集部)高信頼な遠隔制御を実現させるには、どのような点が重要ですか。

(片山先生)制御通信の特徴として、①高頻度、②少量、③誤りに厳格、④遅延に厳格、という4点が挙げられます。多くの機械ではおよそ1,000分の1秒程度に1回のペースでデータを送信しています。「次にロボットはこんな姿勢を取りなさい」「わかりました、今こうなっています」というようなやりとりを1,000分の1秒ペースで交わしているわけですね。つまり「高頻度」ではありますが、やり取りするデータ自体は「少量」です。ただし、必要な時にデータがきちんと届かないといけないため、命令の誤りや遅延・到着時間に厳しいわけです。

たとえるとすれば、1秒間に数100メガビットもの大容量のデータを送る無線通信は、大きな引越し荷物を送る大トラックのようなものといえるでしょう。これに対して制御通信では、小さな荷物が欲しいときにすぐに届く宅配のようなイメージですね。「届きさえすれば、多少時間がかかっても問題ない」という考えでは、信頼性が課題となる制御通信は開発できないといえるでしょう。

機械と通信をトータルに設計することが、制御通信の未来を拓く

(編集部)人や機械を遠隔で操作するには、通信と制御の両方が関わってくると思いますが、相手が人間か機械かによって、考え方は変わるのでしょうか。

人間の振る舞いを、簡単な数理モデルで表すことは困難です。人間が何を感じ、どう考え、どう行動するかには個人差があり、数式化が難しいためです。しかし相手が機械であれば、どう振る舞うかは数式化できます。

さらに制御システムを数学で記述できれば、通信をどう改良すれば制御の品質がどれだけ高まるかといった評価が容易となります。それどころか、制御にとって重要なデータがどれなのか、その重要データが届かなければ制御システムがどうなるかということも計算できるでしょう。

つまり機械の振る舞いをあらかじめ数式などを使った数理モデルで表現しておいて、データが来ない場合はこれまでの動作から予測して事前に用意しているデータで一時的に対応する。そしてどうしても対応しきれなくなった場合だけ機械を止める。そうしたシステムにすれば良いわけです。私は、制御システムと通信システムの「協働・統合最適化」をめざすべきだと考えています。このように発想すれば、工場をオートメーション化するような制御システムの実現に近づけると考えています。

(編集部)通信分野の研究者だけでなく、別の分野の研究者との協力が不可欠ですね。

(片山先生)そのとおりです。ロボットをはじめとする機器全体に対する制御システムを実現するには、機械制御と情報通信が一体化したネットワークの構築が必要です。つまり機械制御の専門家と、通信技術の専門家が協力して、お互いに情報交換しながら制御システムを設計する必要があると考えています。そのため私が顧問を務める「高信頼制御通信研究会」では、機械制御と通信技術の専門家が集まり協力できる体制を整えています。

研究者というのは、つい専門分野に閉じこもりがちです。ですが制御通信は、機械制御と通信技術の両方の知見が必要な分野ですから、両分野に通じる人材を育て支える体制が必要だと考えています。

(編集部)両分野の研究者が協力した先にある、高信頼な遠隔制御システムというゴールへの到達は近いですね。

(片山先生)研究者は、何かが達成できたら、次の課題を考えます。だから研究にゴールはありません。日々新たな挑戦が続いていくと思っています。そうやって、制御通信の技術はこれからも進化を続けていくのです。

未来社会に向けて無線通信システムがめざすもの

通信補償機能で、産業用ロボット遠隔操作の信頼性を高める

高信頼制御通信の研究に関して、近年の取り組みをご紹介いただけますか。

産業用ロボットの遠隔操縦のための通信技術開発プロジェクトに取り組みました。このプロジェクトは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「革新的ロボット研究開発基盤構築事業」の一環として、技術研究組合 産業用ロボット次世代基礎技術研究機構(略称:ROBOCIP)との共同研究に2020年度から5年計画で取り組んできました。

ここでの一番のトピックは、信頼性の高い遠隔操縦を実現するために、データの遅延・消失がある回線を想定した遠隔制御通信ソフトウエアの開発です。

(編集部)先ほどお話しされていた、制御のために必要な通信という考え方のソフトウエアを開発されたということでしょうか。

(片山先生)そうですね。産業用ロボットを安全に操作・制御するために、ネットワークの中に通信補償を行うプログラムを入れたシステムを作ろうという発想をしました。具体的には、①通信遅延変動、②パケット損失、③通信回線品質変動という3つの課題に対応しました。

①については、オペレーター側の画像とロボットが実際に取っている姿勢にズレが出ないよう、両者のデータを同期させる機能などを導入しています。②はデータが抜け落ちた場合の対応です。次のデータが発生するまでの間に何度も同じデータを送ってデータ損失を防いだり、データ損失があっても、できるかぎりロボットが安定して動作できるようにデータ補償機能を組み込みました。③は通信品質の変動に合わせて、伝送するデータの量を自動で変える機能などを盛り込みました。

(編集部)不完全な通信で安定な制御を実現した内容ですね。実証実験はされたのですか?

(片山先生)はい。この遠隔制御プロジェクトには、全国の大学と日本の産業ロボットメーカーが参画しています。そこでは追手門学院大学を中心として国内外の拠点を、インターネット回線で結んだ遠隔操作実験ネットワークを使って実験しています。開発したソフトを使って、国内から米国に設置したロボットを遠隔操作する動作実験で、大きな遅延がありデータも欠落するような環境でも安定して動作することを示しました。さらに加えて、開発したソフトは、不安定な無線LAN回線でも、正しく遠隔操作できることも実証済みです。

(編集部)実験は大成功ですね。今後はどのように発展させていく予定ですか。

(片山先生)ROBOCIPとの共同研究としてのプロジェクトは一旦終わりますが、この遠隔操作実験ネットワークは、継続して使用可能ですし、実験に参加した研究者のつながりも継続しています。これらを活かして、新しい研究へと発展させていきたいと考えています。

人の振る舞いをモデル化し、人と機械を統合制御するシステムの確立へ

(編集部)未来社会に向け、制御のことを考えた無線通信システムについてどんな課題がありますか?

(片山先生)次世代の課題として、次のようなことについて研究を深めていきたいと考えています。 まず<新しい通信方法>の研究です。現在の通信技術はアナログ時代の技術を段階的に進化させたものになりますので、スタートポイントを変えた通信方法を開発できたらと考えています。

二つ目は<通信環境の認識・適用>の研究です。たとえば自動運転システムにおいて、走行スピードや走行エリアに応じて最適な電波を自動的に使用させるような方式です。基地局から離れた方向に走っている場合に電波が弱くなってから対応するのではなく、電波が弱くなることを予測して対応するといったことができると考えています。

三つ目は<大きなシステムの一部としての無線システム>の研究です。これは先にお話しした内容にも通じますが、トータルの性能を良くするために全体として、どんな工夫が必要かを考える研究です。自動運転を例にすると、現在は1台の車の自動運転をどうするかというレベルにとどまっていますが、たくさんの自動車が走っているときの自動車の流れ全体を無線でコントロールするようなことにつながる研究です。

そして最後が<Human in the System>、これは制御システムにおける人の振る舞いも考えた通信システムの研究です。先ほど「現状では、人間の振る舞いは数学モデル化できない」とお話ししましたが、AIの進化に伴い、人の行動もある程度予想可能になりつつあるんじゃないかという発想ですね。そうすれば、たとえば工場でロボットを操作する人間の疲労や熟練度に応じた振る舞いを予測して制御するシステムができるでしょう。

(編集部)実に興味深いです。特に<Human in the System>の研究は、特に実現が期待される領域ではないでしょうか。

(片山先生)全てに取り組むのには膨大な時間が必要ですので、一緒に研究できる人を探して取り組みたいと考えています。<Human in the System>については、心理学分野、特に認知機能などを専門とされている研究者との共同研究が必要だと考えています。本学には心理学分野の先生方が沢山いらっしゃいますので、つながっていければ良いですね。

まとめ

自動運転技術や協働ロボットの普及など、私たちの生活や社会インフラは大きな変革を迎えようとしています。しかし、そこに欠かせない無線通信ネットワークには、自動車や機械の遠隔制御に求められる信頼性に課題があり、技術革新が求められていることがわかりました。

また無線通信による安定した遠隔制御を実現するには、ロボットなどの機械を無線で安全・確実に動かすための「高信頼制御通信」が必要であり、それは通信や機械制御の研究者が協力することで、実現がめざせることがわかりました。

さらには人間の振る舞いも考えた通信システムが開発される未来が示唆されました。5Gに続く次世代の移動通信システムとして注目される6Gなど無線通信のさらなる発展は、未来社会にますます貢献していくことでしょう。

【関連記事】