石川県は能登半島地震からの復旧・復興に向けた費用として、今年2月に7700億円余りを計上(※1)。政府はこれに応じる形で、4月23日の閣議で能登半島地震の被災地復興に向け、2024年度予算の予備費から1389億円を支出することを決定し、能登地震に関する予備費の支出総額は4000億円を超えることが報じられました(※2)。被災地域の復興をいかに国が支援するかという「災害財政」は、災害大国といわれる日本において、常に考え続けなければならない国家的、社会的な課題でもあります。

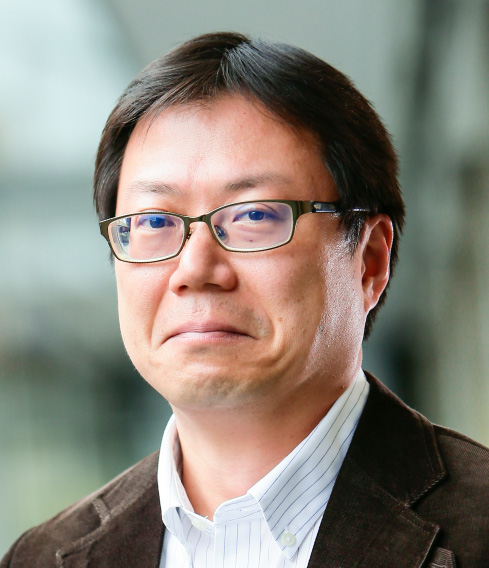

経済学部・細井雅代教授は、今年2月に刊行した単著『地方財政改革(1989~2019年):統治の観点と自治権の確保』(2024/02/15 日本経済評論社)において、地方財政改革の変遷を概観し、国家統治とバランスのとれた地方分権のあり方を、地方財政制度の運用の文脈から提言しています。今回は同書でも言及している「災害対応の財源スキームとその役割」について、戦後からの変遷や平成期の震災から紐解いていきます。

1 NHK NEWS WEB「能登半島地震からの復旧復興に向け石川県が7700億円余予算計上」(2024年2月15日)

2 日本経済新聞「政府、能登地震へ予備費1389億円 仮設住宅建設費など」(2024年4月23日)

INDEX

戦後から発展した災害財政制度

2本立ての財源スキームで地方負担を軽減

(編集部)まずは災害財政の役割について確認していきたいと思います。

(細井先生)災害財政とは「国土や国民の生命、身体や財産を災害から保護する」との基本理念に基づき、仮設住宅の建設といった災害発生後の応急対策やインフラの復旧等の災害復旧・復興事業に投入される財源や被災自治体への財源措置のあり方、またその使われ方を示す制度を指します。もともとはハード、つまりインフラ復旧が基本だったのですが、それが平成期にだんだんと変わってきた経緯があります。

(編集部)地震や台風など災害の多い日本ですが、災害財政制度はいつから始まったのでしょう?

(細井先生)始まりは1949年のシャウプ勧告です。GHQの要請によって来日したシャウプ氏をトップとする使節団がまとめた報告書なのですが、これが日本の戦後税制に大きな影響を与えました。シャウプ氏の基本的な考え方は、「市町村がやるべき行政事務はその予算の執行も含めて市町村が責任を持つべきだ」という市町村中心主義です。しかし災害財政については「被災した市町村の災害復旧事業に関しては国が財政上の全責任を持つべきだ」という考え方を、シャウプ勧告で打ち出しました。やはり災害復興には多くの費用が必要なので、被災自治体が全てを賄うのは非現実的で、国が責任を持って補助するべきだという考えを示したのです。

そこで日本政府はシャウプ勧告を尊重し、災害に係る公共土木事業経費を全額国庫負担とする1年限りの特例法を1950年に制定しました。ところがその措置は、地方財政の窮乏を背景に、甚だしい国庫依存や災害便乗の弊風を招くこととなりました。その反省から1年後の1951年に制度改正が行われ、全額国庫負担を原則とするのではなく、被災自治体の財政力に応じた災害財政のあり方(「スライド・システム」)が採用されました。これより、災害復旧・復興事業に係る経費の一部は被災自治体が負担することとなりました。

(編集部)「国が全額費用負担してくれるんでしょ?」といった依存心から、経費を過大に見積もるようなことが起こったのですね…。

(細井先生)だから国は「地方も災害財政の一部を負担しなさい」とすることで、予算の肥大化を抑えようとしたのです。しかしその後、台風による水害などさまざまな災害が起きていく中で、たとえ一部であっても、被災自治体には非常に重い負担になるということで、徐々に災害の規模に応じた負担のあり方が検討されていきました。 1961年には「災害対策基本法」、1962年に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚法)」が制定され、災害の規模に応じて国庫支出金の補助率を引き上げる措置が法制化されました。

(編集部)伊勢湾台風(1959年)などが影響したのでしょうね。国庫の補助率が引き上げられても、財政力が弱い地域だと大変な負担ですね。

(細井先生)そうですね。国庫から補助金を出すとはいえ、例えば10%の地方負担を残すとなると、地方も地方債を発行して借金をする必要が出てきます。そこで国は地方債の返済を地方交付税で対応することにしました。この措置により、実際の地方自治体の負担はかなり軽減されることとなりました。 つまり、①国庫支出金(補助金)による財源措置、②地方債の返済を地方交付税で対応する財政措置、という2本立ての財源スキームで、災害財政制度は形作られていったのです。

被災地域の持続可能性を残すために

(編集部)戦後、災害を経験する中で、現在の2本立ての財源スキームが確立されていったことがわかりました。

(細井先生)一方で「手厚い財源措置は、被災地における被害最小化への努力を怠るような要因になる」と指摘する意見もあります。本来ならば、災害が起きる前の減災措置、例えば重要インフラの整備などを各地方自治体が積極的にやるべきなのですが、そうした努力をしなくなるだろうという指摘はもっともです。

ですが、復興・復旧事業に係る経費のうち地方負担は比率で見ればわずかかもしれませんが、財政力が弱い被災自治体においては負担額はかなりのものとなります。やはり気をつけなければならないのが、その後の被災自治体の財政運営の持続可能性です。地方債という借金の返済期間が長期化すると、自治体財政も首を絞められている状態が続いてしまい、復興だけでなく地域を維持する力も失われてしまいます。

(編集部)被災地域の持続可能性を残す采配が必要だということですね。

(細井先生)ですから国はそこまでを考えて、災害に応じて特別措置を作ったり、補助率を嵩上げしたりするような措置を取ってきました。

平成期における災害財政制度や被災者支援の変化

東日本大震災は、災害財政の到達点

(編集部)平成期にもさまざまな災害がありました。特に被害が甚大だったのが、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)で、先生はご著書で「災害財政では思い切った措置が行われた」と言及されていますね。

(細井先生)「東日本大震災は、平成期における災害財政の到達点である」というふうに本では書かせていただきました。災害財政は基本的に、被災地域の自治体に少しだけ自己負担を残すという形で運用されてきたのですが、東日本大震災ではそれをゼロにしたというところが「到達点」と表現した意味です。

東日本大震災では県をまたぐ広範囲で甚大な被害があったこと、また原発の問題もありましたので、国も前例のない措置を取らなければいけないという姿勢で対応したわけです。

(編集部)具体的にどのような財源スキームが設定されたのでしょう?

(細井先生)まず、後世に財政の負担を及ぼさないために、現世代で必要なお金を賄おうということで、復興増税による財源確保措置が取られました。それに加えて、東日本大震災復興交付金という自由度の高い交付金を創設し、ハード・ソフト事業に対しての補助を積極的に行っていったのが大きなところです。さらにもう一つ、震災復興特別交付税を創設して、実質的な地方負担をゼロにした点も特徴です。

(編集部)災害財政によってハード以外の補助や支援まで柔軟に対応したのですね。

(細井先生)これは後ほど解説しようと思うのですが、阪神・淡路大震災の頃から少しずつ支援の考え方が変化し、東日本大震災では特に柔軟な対応が図られました。

一例を挙げると、従来の災害財政は既存のインフラを「元に戻す」ことを原則に、お金の使い方などを決めてきました。しかし東日本大震災では津波の被害が甚大でした。すると元に戻すということは、津波の危険性がある地域にも住宅を再建するようにインフラを整備していくことになりますよね。それでは再び住民の命が脅かされる可能性があります。そのようなことから、住宅用地を高台に移転するための補助金制度を政府は創設していたのですが、地域復興を促進するために支援の対象を拡大することで住宅再建支援策につなげたというのも、東日本大震災で見られた柔軟な対応でした。

(編集部)復興増税とともに、支援の対象やあり方が変わってきたという点でも、東日本大震災はターニングポイントだったのですね。

(細井先生)そうですね。さらには、中小企業に対する補助金という形ですが、生業(なりわい)再建も対象として考えられるようになったことも挙げられます。要は「この地域で仕事を続けてくださいね」という意味での補助です。

これまでの災害財政では「仕事については自分たちで頑張って」という自助努力や相互扶助に任せるスタンスでしたが、やはり本当の復興を考えるのであれば、なりわい再建に対しても支援が必要です。そのスタンスが、東日本大震災での補助事業によって示されたと思っています。またこの考え方は、後の熊本地震にも引き継がれました。

阪神・淡路大震災を教訓にした生活再建への視点

(編集部)津波や原発事故などかつてない被害をもたらした東日本大震災ですが、災害財政の観点では、1995年の阪神・淡路大震災から、支援の考え方に変化があったと?

(細井先生)阪神・淡路大震災が現在の災害財政の考え方に繋がるきっかけになったと言えるでしょう。地域の財政力という観点で言えば、神戸市を中心とした災害であったため、後の東日本大震災や熊本地震と比較すると、被災自治体の財政力はかなり高く、必要な財源の約半分を地方債で賄った点が特徴でした。ただ、補助金の規模や、補助の対象項目が十分なものではなく、人々の生活再建への補助も不十分で、復興が遅れてしまったという批判がずいぶんと集まったのも事実です。

また、ハードの復旧という原則に従った災害対応が進められ、この頃は災害財政制度が今ほど充実したものではなかったこともあり、国の補助金を入れながらも、被災自治体が多額の地方債を発行し対応したのです。

(編集部)ハードだけでは駄目で、ソフトやなりわい…生活再建も充実させる必要があるということが、阪神・淡路大震災での教訓となったのですね。

(細井先生)災害財政の本来の理念は、国土や国民の生命を守ることですので、まずは地域のインフラを整備して元通りにしていくのは基本中の基本です。しかしインフラを整備しても、そこに住民が戻ってこなければ意味がなく、国もソフトの部分を加味しなければいけないと気がつきました。それが、いまの住宅再建・生活再建にかかる支援に行き着いたのだろうと思います。

(編集部)熊本地震ではどのような措置が取られたのでしょうか?

(細井先生)熊本地震では復興増税こそしませんでしたが、東日本大震災で採った財源スキームや補助金のあり方は、十分に活かされていると思います。特になりわい再建の部分です。熊本地震においても中小企業に対する支援などが東日本大震災と同様に行われました。

総括すると、それぞれの震災における災害財政で、原則にとらわれず柔軟に対応してきたというのが、平成期に見られる災害財政の特徴です。また、住宅再建支援などにつながる被災者生活再建支援制度の拡充も、平成以降の大きな変化でしょう。

能登半島地震から実現したい新たな支援の形

生活再建を目的とした被災者生活再建支援制度の拡充

(編集部)平成以降での大きな変化となった、被災者生活再建支援制度についても詳しくみていきたいと思います。

(細井先生)被災者生活再建支援制度は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由により自立して生活再建を行うことが困難である被災世帯に対する支援を目的とするものです。これを規定する法律「被災者生活再建支援法」が阪神・淡路大震災の3年後、1998年に成立しました。

もともと国は「個人財産への公的保障はすべきではない」という大原則を掲げていました。公費で賄うのはインフラなどの公共性の高いもので、被災者の住宅再建というような私的なものに税金を投入しないという時代が長く続いていたのです。

しかし平成期に阪神・淡路大震災をはじめさまざまな災害が起こるなかで、生活再建に国の支援が必要だという国民・市民からの意見が出てくるようになりました。そこで被災者生活再建支援制度が創設されたのですが、当初は十分なものではなく、例えば「住宅は全壊していなければ補助しない」など、対象世帯や対象経費つまりお金の使い道に制限がおかれました。またもう一つの制限としては年収500万円以下とする要件がありました。つまり社会保障という観点で作られた法律だったのです。

この支援制度が創設される前の阪神・淡路大震災では、兵庫県と神戸市が基金を立ち上げ、そこから生活再建支援を行った経緯があります。またその後の災害でも各自治体が独自の制度を作って住民の生活再建を支援していきました。

(編集部)「国には頼れない!」と地方自治体が自分たちで頑張ったわけですね。一方で国に対しては相当のクレームがあったことでしょう。

(細井先生)ええ、被災自治体が「生活を再建しないと賑わいが戻らない」という主張を掲げて独自に活動したことが、制度拡充を大いに後押ししました。その後、法改正を繰り返し、年収要件を外すなど内容が徐々に充実されていったのです。いかに地域の再生に生活再建が重要かということに、国も意識を向け始めたのです。

地域発信で考える、生活再建となりわい再建の重要性

(編集部)能登半島地震からの復旧・復興に向けた費用として、今年2月に石川県は7700億円余りを予算計上しています。内訳は、生活の再建(2492億円)と、なりわいの再建(農地や漁港などの早期復旧に428億円、中小企業の施設・設備の復旧に対する支援に300億円)、それにインフラの復旧(道路や河川などの公共土木工事に4142億円)です。生活となりわいの再建がまず挙げられているというところに、被災地域のリアルな声を感じますね。

(細井先生)やはり能登は高齢者率がかなり高い地域ですので、自助努力だけでの復興が期待しがたく、どう再建していくかは舵取りが難しいと思います。災害財政については、被災地域の特徴・特性を捉える形での事業のあり方を考えることが重要です。能登の場合は水産業や伝統工芸などの産業構造も考慮して、なりわい支援を柔軟に検討する必要があるでしょう。

災害財政と生活再建支援の両輪で復興を加速させる

(編集部)最後に、災害財政を今後どのように発展させるべきか。先生のお考えをお聞かせください。

(細井先生)災害財政制度は、ある程度完成していると私は考えています。もちろん今後も柔軟に対応していくべきところはあるのですが、国庫支出金による財源措置と地方債の償還財源を地方交付税で財源措置するという2本立ての財源スキームは完成形に近いと思います。

今後は、平成期にクローズアップされた生活再建の課題をじっくり考えていき、制度としてどう確立させていくかを進めるべきでしょう。これまでのハード中心でやってきた災害財政制度だけでなく、支援法の方も一つの重要な制度として考え、互いに補完し合いながら制度を運営していくことが望ましいでしょう。

(編集部)あるべき復興の形や地域の持続可能性を考え、バランスを取ることが望まれるのですね。

(細井先生)できる限りの支援をという意見がある一方で、後世に負担を残す形での財源確保による支援が望ましいかどうかという議論もあります。やはり財源調達も含め、災害財政と生活再建支援の両輪のバランスを取りながらの制度運用が必要ではないかと考えています。

まとめ

これまでは、ニュースで報じられる復興予算の話題に対し、数字ばかりに関心がいきがちでした。しかし先生の解説を受け、そこには被災地自治体の声と国による支援のあり方が明確に反映されていることに気付かされました。また、平成期の震災における災害財政制度や被災者再建支援制度の発展には、阪神・淡路大震災からの教訓が生かされていたことがわかりました。 能登半島地震の復興事業はまだ始まったところです。今後、地域の実情に応じてどのような災害財政が図られるのか、市民のひとりとして注目していきたいと思います。

【関連記事】